木の知られざる魅力

1,000年以上を生き抜く木材

1,000年以上を生き抜く木材 縄文時代前後の遺跡から、地中に埋もれたままの丸太や木片が発見されることがあります。木が腐る原因は、腐敗菌が繁殖するためです。2,000年から 3,000年以上腐らずに生き続けていられるのは、地中には酸素が不足しているため腐敗が進行しないからです。木馬などに見られるように、水の中で貯木するのも同じ理由です。一般の住まいでも換気が充分にいき届いていれば、法隆寺の例を見てもわかるように、木は想像以上に長持ちをするのです。 また、木材には伐採をした後に強度を増していく性質があり、桧の場合は伐採されてから200年~300年後が”引っ張り・圧縮”などの強度が一番増していると報告されています。その後、ゆるやかに、強度は減少し1,000年を経過すると伐採時と同程度の強度に戻ります。1,000年単位で生きているのが木材です。

木造住宅は強いの?

比重の重い鉄と軽い木とを比べた場合、重量当たりの強度は木の方がはるかに高く、圧縮ではコンクリートの5倍、引っ張りでは鉄の4倍の強度があります。木の家は軽量にできているため、耐震性もアップするのです。阪神大震災では新耐震基準をクリアした木造住宅は倒壊をまぬがれ、木造の家の強さが証明されました。 また、木造と鉄骨造で火災の際の安全性を比較した場合、木造の方が優れています。なぜならば、火によって木材が炭化する速度は1分間に約0.6~0.7mm。これは焦げて炭化した部分が、断熱材となり中心部まで燃え尽きるには時間がかかるからです。一方、鉄骨造は火災後5分も経過すると強度は半減し、アメ状に曲がりはじめます。時間経過に対する強度の劣化を比較した場合、木の方がはるかに強度を持続させるのです。

木の多彩な工法

在来工法(軸組工法)

縦に伸びる柱と、梁や桁などの横架材によって軸組を構成し、それによって建物を支える工法を軸組工法、架構式工法と呼びます。現在、国内の木造住宅の中でもっともポピュラーなもので、一般的には『在来工法』という名で親しまれています。

日本の伝統式な工法に少しずつ改良が加えられながら今に至ったもので、まさに日本の職人の英知が結晶した工法だといえるでしょう。

2×4工法(枠組壁工法)

北米の木造住宅の主流で、床面・壁面・屋根のパネル(通常2インチ×4インチの木材の枠組に、合板などを張る)をあらかじめ造り、それを箱の様に組み立てるため、組壁工法とも呼ばれます。

気密性が高い・構造部材の接合が簡単で熟練を必要としない・現場での生産性が高い・工期が短いなどのメリットがあり、日本でも増加しつつある工法です。ただ、壁面パネルで建物を支えるため、窓などの開口部をあまり大きくとれません。

丸太組工法

その名の通り、丸太や角材を横に積み上げた工法です。 ログハウスという呼び名が一般的で海外生まれという印象が強いのですが、実は日本でも古くから造られており、奈良の正倉院で有名な校倉造りもこの一種です。

木材の持つ断熱性や調湿性を活かすことができ、そのワイルドな風貌も相まって別荘などに好まれています。

プレウオール工法

木質構造パネルシステム「プレウォール」は、従来からあった在来工法の特性と、ツーバイフォー工法の特性をかけ合わせて誕生した革新的な工法です。寒さの厳しい北陸地方の環境にも耐えうる高い断熱性や、不測の大地震に備えた耐震性を完備していながら、広々とした快適な住空間を実現。従来の工法では困難だった「強さ」と「快適さ」を両立することにより、住宅性能を飛躍的に向上させることに成功しました。すべては、住む人にとって最高の住環境を約束するために。詳しくはこちらをご覧ください。

建築用語集

| 上がり框 | あがりかまち | 玄関の上がり口にある框 → 框 |

| 大引 | おおびき | 一階床の根太を支える横架材 |

| 母屋 | おもや | 小屋組において、棟と平行して垂木や屋根材を支える部材 |

| 框 | かまち | 戸や障子などの枠木。輪郭を形づくるものの総称 |

| 管柱 | くだばしら | 胴差などの横架材で、途中で区切られている柱 |

| 桁 | けた | 外周の柱の上に棟方向にかける横架材 |

| 仕口 | しぐち | 複数の部材に角度を持たせて接合するもの |

| 書院 | しょいん | 床の間のわきに窓付きの張り出しのある床の間 |

| 筋交 | すじかい | 水平、垂直に組まれた軸組に斜めに入れた補強材。垂直ゆがみをふせぐ |

| 造作 | ぞうさく | 家の中に付属して取り付けるもの総称 |

| 建具 | たてぐ | 戸、障子、襖など室内に取り付けるもの |

| 継手 | つぎて | 2つの部材を長手方向に継ぎ合わせるもの |

| 胴差 | どうさし | 2階建て以上の建物で、上階の位置で、通し柱同士や管柱上端を支える横架材 |

| 通し柱 | とおしはしら | 2階建て以上の建物を下から上まで1本で貫く柱 |

| 土台 | どだい | 柱の下に配置して、柱から荷重を基礎につたえる横架材 |

| 長押 | なげし | 鴨居の上に取付け室内を装飾する装飾する化粧板 |

| 根太 | ねだ | 床材を支える横架材。通常、大引や床梁に垂直方向に架ける |

| 軒桁 | のきけた | 垂木を受ける横架材。棟方向ではないが桁と呼ぶ |

| 梁 | はり | 桁行方向と垂直方向に渡す横架材 |

| 火打 | ひうち | 直角につながっている横架材の間に斜めに入れた補強材。水平方向のねじれを防ぐ |

| 間柱 | まばしら | 柱と柱のあいだで壁下地材を支えるために立てる材 |

| 棟木 | むなぎ | 屋組の頂上に桁行方向に取り付ける横木 |

| 棟 | むね | 屋根面の交差する稜線 |

| 欄間 | らんま | 鴨居上などに装飾目的で透かし彫りにしたもの。木造建築用語 |

木の基礎知識

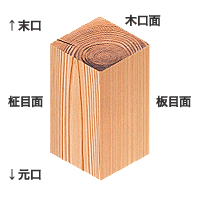

元と末(もと と すえ)

木の根の側を元あるいは元口、葉の側を末あるいは末口と言います。柱など木をたてに使うときは、元口を下に末口を上にします。

木口面(こぐちめん)

木の繊維方向に直角に切断した面。

柾目面(まさめめん)

平行に切断した面で中心軸を含む面。

板目面(いためめん)

中心軸を含まない面を板目面と言います。

心材(しんざい)

木の随(中心)に近い部分を心材(赤身・赤味)、一般に赤や褐色などの濃色をしており、硬質で狂いが少なく、耐久性が大きい。

辺材(へんざい)

樹皮に近い部分を辺材(白太)、心材よりも含水率が高く、虫害を受けやすいなど耐久性が小さい

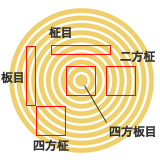

柱の木取り(はしらのきどり)

柱材の木取りで中心の樹心を含む材を芯持材といい、四方板目になります。この場合、見え隠れの面に背割りを入れて乾燥収縮による亀裂が他の面に及ばないようにして用います。芯を含まない芯去材は、取る場所によって二方柾・四方柾になります。一般的に芯去材より芯持材のほうが、強度に優れていると言われています。

板の木取り(いたのきどり)

板材の木取りで中心部を含む部分が柾目、含まない部分は板目になります。 目的に応じて、板目どり、柾目どりなどいろいろな方法があります。

木の適材適所

どこにどんな木材をつかうの?

家を支える柱に使用する建材には、真っすぐで強度が高い事、狂いが少ない事、大きな節や割れ目が少ない事が求められます。木取りを行う際、年輪の中心部である樹心を含んでいるものを芯持ち材、樹心を含まないものを芯去り材と呼びますが、一般的には芯持ち材の方が強いといわれ、柱にはこの部分を使うのが良いとされます。

最適な樹種として、ヒノキとスギが挙げられます。ヒバ国産のツガにも根強いファンが多いようです。実際に多く使われている樹種としては、通し柱にはヒノキ、スギの他に輸入材であるベイツガが多く、管柱に使われる材としては、大壁にはスギ、ベイツガ、ヒノキなどです。真壁ではヒノキ、スギの他に化粧板を施した集成材も人気があります。

梁は、桁行方向と垂直方向に渡す横架材で、屋根の加重を柱に伝える梁を小屋梁、上階の床組を支えるものを床梁と呼びます。梁に使用する木材に最も必要とされるのは、曲がる力に対する性能の高さです。柱に比べ木材自体の若干の曲がりは許されます。これらの点から梁にもっとも適している樹種には、アカマツやベイツガ、ツガ、カラマツなどが挙げられます。

実際は、ベイマツが多く使われているようですが、九州地方で多用されているスギも増えています。また、最近ではベイマツなどを原料とした集成材も人気があります。

土台は地面に近いため湿気や腐食に強い木材が求められます。そのため、どんな樹種を使うにしても必ず心材を使用することが大前提となります。

樹種としては、ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイヒバなどが適しています。また、入手が難しくなっているのですが、クリも土台に最適な木として古くから使われています。しかし、実際に多く使われているのは木材(ベイツガなど)に防腐剤や防白蟻剤を注入した防腐剤注入土台と呼ばれているものです。

木の豆知識

| アカマツ | 赤松 | 別名雌松。幹が曲がりやすく、枝も太いため大きな生節が多い。年輪がはっきりしており、板目はくっきりと美しい。辺材と芯材との境目がはっきりとせず、肌目 は粗く、ヤニが多い。曲がりに強いため、梁などの横架材に向いている。木目を見せて床の間や上り框などにも使われている。 |

| カラマツ | 唐松 | 別名落葉松。辺材は白色、心材は赤褐色で、その境界や年輪は明瞭。枝が多いため、小節も多い。天然の年代物は『テンカラ』と呼ばれる高級材。肌目は粗くヤニが多い。針葉樹の中では重く割れやすい。土台や柱、屋根下地材などに向いている。 |

| クロマツ | 黒松 | 別名雄松。アカマツと性質が似ており、同様の使い方をされる。アカマツは山地に、クロマツは海岸近くに多い。 |

| サワラ | 椹 | 辺材は白色、心材は黄褐色で、境目は明瞭。木目はまっすぐで、落ち着いた風情の肌目を持つ。香りはほとんど無い。加工性は桧に勝り湿気に強く、風呂桶としても使われる。板材、建具に使用されることもある。 |

| スギ | 杉 | 日本の建材として古くから使われ庶民に親しまれてきた木材。幹がまっすぐで加工しやすく丈夫。木目が明瞭で、早材と晩材の堅さに差があるため、月日とともに 早材が落ち込む傾向がある。軽く脂気があり清々しい香りがする。心材と辺材の差が明瞭で両方が混じったものは、その色(赤と白)から『源平』と呼ばれる。 用途は広く、柱、貫、垂木などの構造材から、障子や襖、雨戸などの建具、天井、床、外壁まで様々に使用される。 |

| ツガ | 栂 | 関西方面で『栂譜情』という言葉もあり、良材は高級材とされる。ほとんどが天然物。別名トガ。木目はおおむね、まっすぐで、肌目は粗く、節も出やすい。堅くて丈夫。その木目の美しさも手伝い、長押、敷居、鴨居などや構造材にも使われる。 |

| ヒノキ | 桧 | 古 来より最高の建築材として名高い高級材。独特の香りと趣のある光沢を持ち、加工性も良く表面仕上げは極めて美しい。木目は薄く辺材は極淡黄色がかり、心材 はほんのりとした赤みを帯びる。乾燥性が良く、狂いが少なく、乾燥性が良い。さらに腐りにくく耐久性にも優れている。現在では、柱をはじめ、土台、内部造 作、建具などに幅広く用いられている。 |

| ヒバ | 翌檜 | 別名アスナロヒノキ。針葉樹。心材は極めて腐食しにくく、ヒノキ以上の耐水性を持つ。特有の香りを持ち、殺菌性の成分を含むため虫害にも強い。木目はまっすぐで肌目は細やか、加工しやすく、仕上げも美しい。耐久性の高さから土台から建具まで全般的に使われる。 クリ【栗】心材の耐水性が突出しており、腐りにくい為、土台に最適とされる良材だが、現在はあまり市場に出回らない。年輪ははっきりしていて肌目は粗く、重厚で粘りがある。加工性はやや難しく割れや狂いが出やすい。 |

| ケヤキ | 欅 | 国産の広葉樹の中でもっともすぐれた良材のひとつ。木目は密で美しい艶があり丈夫。耐水性も高く腐りにくい。内装材から構造材まで幅広く使えるが、高価なため、床の間など『見た目重視』の場所に使われることが多い。 |

| サクラ | 桜 | サクラは、花を見るだけでなく建材にも使用できる。朱色っぽい独特の色彩を持ち、硬く摩擦に強いため敷居や鴨居などに使われることが多い。 |

| タモ | 木茂 | 別名谷地。辺材は淡黄白色、心材はくすんだ褐色で境界は明瞭。木目はまっすぐで、肌目は粗い。強くて粘りがある。美しい木目を活かし床材・内装材・家具などに用いられる。 |

| ナラ | 楢 | 北 海道や東北、北陸で産出されるミズナラ(水楢)が有名。心材はくすんだ褐色で辺材との差は明瞭。鎭目で【虎まだら(トラフ)】【銀杢】などと呼ばれる独特 の美しい文様が出る.木質は重硬で加工しにくいが、仕上がりは良い。床材・窓枠・ドア・階段手摺・家具など、その美しさを活かした広い用途がある。 |

| コクタン | 黒檀 | 熱帯アジア産。材質は黒色で硬く、磨くと美しい光沢が出る。高級家具などに使用される。 |

| シタン | 紫檀 | 熱帯アジア産。材質は赤紫色で硬く、家具材などに珍重される高級材。 |

| スプルース | Spruce | 別 名ベイトウヒ。スプルースには数種類があるが、日本でスプルースといえば『シカト・スプルース』のこと。アラスカヒノキの名もあるが、エゾマツの仲間。肌 が細かく、軽く、加工性も良い。日本では障子などの建具や鴨居、敷居、出窓の甲板などにも使われる。また集成材の芯材や化粧板にも用いられる。 |

| ベイマツ | 米松 | 洋明ダグラスファー。北米産の松科ドガサワラ属の針葉樹。辺材は白く心材はオレンジっぽい赤。アカマツとよく似た木目を持つ。強度もアカマツと同程度あり、太い木材も採れるため梁に多く使われる。また、家具・床材・ドア枠・階段などにも使用される。 |

| ホクヨウカラマツ | 北洋唐松 | 別名ラーチ。重く、硬く、強く、耐水性があって腐りにくい。水廻りにも向いている。木目はまっすぐで、肌目は粗い。地面に埋める基礎杭材や足場材などに使われてきたが、最近では住宅の梁や桁、土台などにも使われている。また針葉樹構造合板としても輸入量が増えてきている。 |

| ベイスギ | 米杉 | 洋名ウエスタン・レッド・シーダー。別名カナダスギ。北米産の針葉樹。耐腐食性、耐候性に優れており、北米では屋根材など風雨にさらされる場所などにつかわ れている。軽く柔らかいため木材にしやすい。日本では造作材や建具として用いられている。強い香りがあり、加工のさいにアレルギー反応をおこす人もいる。 |

| ベイヒバ | 米翌檜 | 洋名イエロー・シーダー。別名アラスカシーダー。香りと色がヒバに似ているためベイヒバと呼ばれているが、実はヒノキの仲間。カナダヒノキという別名もあ る。肌目は細かく、かなり堅くて弾力性もあり、加工性もよい。耐久性も高く、虫や腐りにも強い。柱、土台、造作材に適し、最近では神社仏閣の建築にも使わ れる。 |